|

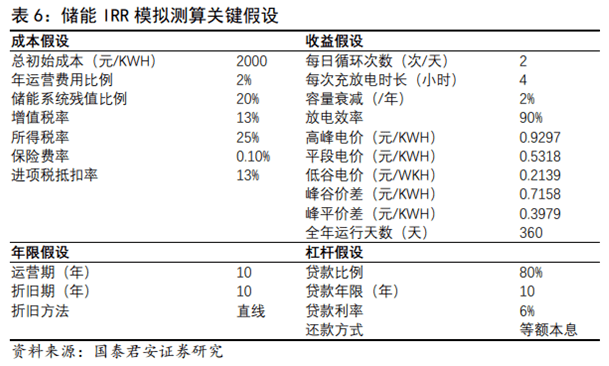

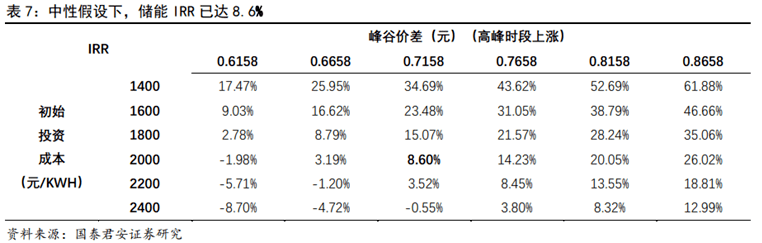

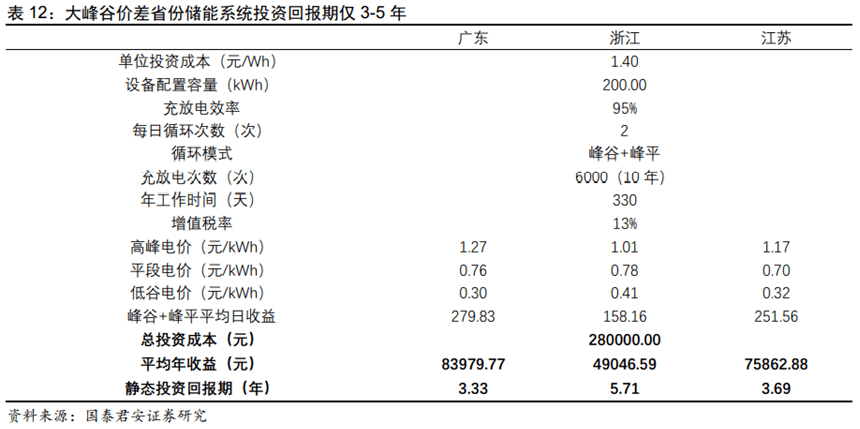

儲能裝機量需求彈性巨大,國內儲能的未來將是多技術路線并存的市場化競爭。儲能的下游是電網、電站運營、戶用等,與車用鋰電(認證周期長、一致性要求高)進入壁壘高、集中度高不同,很難出現寡頭的格局,更多是以經濟性和成本優勢為核心的競爭格局,從產業史上來看和光伏產業更為相似。研究儲能的技術路線的選擇和投資機會,必須以“長時儲能需求和經濟性”作為研究的出發點,儲能時長才真正意義上代表了儲能的市場空間。 國內展望:發電側的政策性配儲規模的核心是合理的IRR。目前,各地依據本地情況出臺配儲比例政策,常見要求配儲10%、2h(0.2wh)。長期來看,配儲規模的增長彈性取決于光伏和儲能裝置成本的持續下價,理論上是維持光儲一體化資產的合理IRR。我們按照2030年光伏和儲能的成本測算,配儲0.6wh的IRR可以達到6%。 國內展望:用戶側的經濟性體現在峰谷電價差和充放電次數。國內用戶側的峰谷電價差套利,我們認為主要體現在小工業和商業。按照地區分布,主要是長三角和珠三角。儲能裝置的經濟性體現在兩峰兩谷(平),每天可以有效充放電兩次的區域,比如廣東、浙江、江蘇等,按照我們的測算, 廣東、浙江、江蘇三省儲能系統投資回報期僅3-5年。 鋰電、鈉電、氫能、釩電產業鏈誰將勝出 國內儲能的未來:市場化競爭、多技術路線并存。儲能的下游是電網、電站運營、戶用等,與車用鋰電(認證周期長、一致性要求高)進入壁壘高、集中度高不同,很難出現寡頭的格局,更多是以經濟性和成本優勢為核心的競爭格局,更像是光伏產業。 鈉電:產業化的進程快于市場的預期,主要基于高鋰價帶來的理論上的成本優勢,以及鋰電產業鏈的復用。從電池到正極、負極、隔膜等產能大部分可以通用,這個跟光伏領域的單晶多晶之爭、異質結不同,成熟產業鏈的阻力非常小。鈉電不會顛覆鋰電龍頭的競爭格局,更多地是行業的機會,我們更需要尋找鈉電和鋰電在材料端的差異,比如石墨負極和硬碳/軟碳的工藝和成本差異,幾條不同路線正極前驅體性能和成本差異、集流體材料的差異等等。 氫能:產業鏈龐雜,包括制氫、儲運、加氫、電堆等,最像三大化石能源中的天然氣,雖然最清潔,但基于其運輸瓶頸未來在能源領域大概率是補充,而不是主角;氫能的應用參考巴拉德的年報可以分為公交、重卡、船用、備用電源,在時長和功率層面要求高的領域最為適用,高功率才是氫能的核心競爭力。更簡便的辦法是去找柴油和燃料油的替代領域,單看商用車市場可能沒多少,但看柴油和汽油的消費量,前者更大,氫能估值的天花板是否可以用柴油的需求來衡量?更長周期,氫能在能源領域的應用之外,是大量的工業領域(尤其是化工)的減排需求。 液流體系(釩電):安全性、長壽命以及易回收等優勢,長期來看是儲能最優的解決方案,但產業化受制于釩資源的稀缺性和釩的提純工藝。另外,由于液流體系和氫燃料電池在結構上的相似性,氫能產業的發展速度、燃料電池的產業鏈能力也同樣影響了液流體系的產業化進程。燃料電池產業鏈尤其是材料環節和龍頭競爭力將大部分傳承給液流體系,我們更關注在電堆中,氫燃料電池和液流電池的共用組件部分,比如雙極板、質子交換膜、氣體擴散層等,單一技術路線的應用空間不應該是上游材料的估值天花板。 我們的結論:鈉鋰求異,氫釩求同,尋找上游材料的投資機會。我們以鈉電和鋰電的負極為例,尋找在原材料端的差異,酚醛樹脂、生物質均是鈉電不同于鋰電的負極原料;我們以氫能電堆和液流電池的雙極板為例,對于共用組件石墨雙極板來講,長期來看在液流電池中的應用很可能遠遠大于氫能電堆。 長時儲能需求和經濟性 儲能的技術路線選擇成為市場關注的焦點。6月29日,國家能源局發布《防止電力生產事故的十二五項重點要求(2022年版)(征求意見稿)》,指出,中大型電化學儲能電站不得選用三元鋰電池、鈉硫電池,不宜選用梯次利用動力電池。 煤炭的清潔高效利用和火電的靈活性改造,給了儲能市場更多“性價比”的約束。國內儲能的未來:一定是市場化競爭、多技術路線并存。儲能的下游是電網、電站運營、戶用等,與車用鋰電(認證周期長、一致性要求高)進入壁壘高、集中度高不同,很難出現寡頭的格局,更多是以經濟性和成本優勢為核心的充分競爭,從產業史上來看和光伏產業更為相似。 放在產業大背景里去看技術路線的差異、演變和未來,我們希望完成系列報告之后可以回答以下類似的細節問題: 1、氫能領域豐田選擇金屬雙極板,巴拉德選擇石墨及復合板,作為雙極板廠商哪個才更有未來? 2、鈉電負極廠商,面對性能強成本高的硬碳、性能弱成本低的軟碳,更優的選擇是什么? 3、釩電體系承襲于氫能,除一致的材料降本之外,疊加了釩的提純。如果儲能的終極是液流體系(全釩、鋅溴、鐵鉻、有機),釩的上游資源企業是否具備在提純領域快速降成本的能力? 但無論如何,研究儲能的技術路線的選擇和投資機會,必須以“長時儲能需求和經濟性”作為研究的出發點,儲能時長才真正意義上代表了儲能的市場空間。 1. 萬億儲能市場:電化學儲能迎來機遇 全球能源互聯網發展合作組織預測,2060年全社會用電量將達17萬億千瓦時,人均用電量達到12700千瓦時,清潔能源和新能源裝機占比將達90%以上。隨新能源大規模接入,為克服風光電的間歇性、波動性,整個電力系統正從“源-網-荷”到“源-網-荷-儲”轉化,儲能將成為新型電力系統的第四大基本要素。 市場格局:電化學儲能占比迅速提升,鋰電仍為主流。儲能目前主要集中在抽水蓄能和鋰離子電池儲能兩種形式。無論是全球市場還是中國市場,抽水蓄能的累計裝機規模仍占據最大比重,主要得益于較低的成本和滿足長時儲能的需求,但其份額持續下降;電化學儲能的累計裝機占比呈現出持續增長的態勢,其中,2020年全球電化學儲能裝機規模增速穩定在50%,中國電化學儲能累計裝機規模同比增長91%,預計“十四五”時期市場將穩步、快速增長。 按照IEA公布的《2050年凈零排放:全球能源行業路線圖》的指引,要求到2030年,全球太陽能(7.640, 0.12, 1.60%)光伏發電新增裝機達到630GW,風力發電的年新增裝機達到390GW,這是2020年創紀錄新增裝機數據的4倍。我們按照中國光伏/風電裝機全球占比40%簡單測算(252GW、156GW)。 假設1:我們以2021-2025年復合增速5%,2026-2030年復合增速3%作為用電量的測算,2025年同比2020年累計新增發電量2萬億度電都需要由清潔能源來提供,約占全社會總發電量的20%以上。 假設2:我們按照2030年光伏新增裝機252GW倒算,2021-2030光伏新增裝機的復合增速在17.56%,累計裝機復合增速20.42%。如果以更合理的制造業生產邏輯擬合,2021-2025年假設新增裝機復合增速25%,2026-2030年新增裝機復合增速依然有10%。 假設3:我們按照2030年風電新增裝機156GW倒算,2021-2030年風電新增裝機的復合增速在8.04%,累計裝機復合增速17.54%。 基于碳達峰測算:如果光伏風電發電量占比在2025年達到25-30%的臨界上(2020年僅占比5-7%),間歇性能源對于電網的沖擊下,儲能成為解決電網消納問題的必然選擇。面對2021年國內1.87GW的電化學儲能新增裝機量來講,需求增速彈性巨大。 2. 經濟性考量:借鑒海外光伏儲能發展史 2020年風光發電占比最高的國家包括瑞典(19%)、德國(18%)、葡萄牙(18%)、英國(17%)和芬蘭(17%)等,歐洲平均占比在12-13%(國內的數據5-7%)。由于葡萄牙、瑞典、芬蘭裝機規模過小不具備參考意義,我們主要關注德國和英國,其中以德國作為表后儲能裝機參考、以英國作為表前儲能裝機參考。 2.1 德國戶用光伏與儲能的發展依賴經濟性 光伏發電景氣度與政策導向高度同頻,對補貼依賴度較高。德國于1990年制定“1000戶屋頂計劃”,拉開其光伏產業發展的序幕;1998年,政府進一步提出“10萬屋頂計劃”;2000年,德國通過《可再生能源法》,并于2004年、2008年、2012年對該法案進行了三次修訂,明確光伏發電強制上網電價,使德國光伏裝機容量快速增長,成為世界光伏標桿國家。2010-2012年,德國光伏發電新增裝機量連續三年超7GW。隨著光伏電站裝機成本的下降,德國政府也逐漸削減上網電價補貼,裝機容量增速逐漸趨于穩定。2018年,政府提出2040年可再生能源在總電力需求中的份額增加到80%的目標,2021年,該目標被提前至2030年。伴隨著愈發激進的政策目標的提出,光伏新增裝機規模逐年提升。截至2021年底,德國光伏裝機量達59.9GW,2021年新增裝機5.3GW,新增裝機以分布式為主,戶用光伏裝機占比呈上升趨勢。 儲能裝機方面,用電側儲能占比持續提升,結構特征顯著。儲能技術進步以及規模化帶來的投資成本下降,疊加逐年上漲的高昂電費,推動了德國表后儲能市場的蓬勃發展。據Energie Consulting統計,至2020年底,近70%的德國戶用光伏發電項目都附帶電池儲能系統,戶用儲能裝機已超30萬個,單戶規模約為8.5kWh。 隨用電側儲能占比提升,德國電化學儲能裝機功率與容量的配比趨向1kW/2kWh。綜合近年光伏和儲能系統新增裝機數據來看,德國戶用光伏裝機傾向于配置10%、2h儲能,和當前我國政策中對集中式光伏發電項目所要求的配比相似。 單戶光伏與儲能裝機并無必然聯系。以戶用屋頂光伏200W/平米,100平米/戶的屋頂面積測算,單戶光伏系統裝機規模約20kW。單戶儲能裝機平均8.5kWh,和非光伏發電時段的單戶用電量基本匹配,戶用儲能系統占用空間較小,用戶接受度高。 儲能系統成本呈下降趨勢,已具備良好經濟效益。依據派能科技招股書披露數據,除2020年上半年略有回升外,2017-2019年儲能電池系統銷售單價逐年下降,銷量增勢強勁。經測算,德國500€/kWh系統成本下的戶用儲能系統靜態投資回收期6.22年,獲利能力較強。 2.2 英國領跑歐洲表前儲能市場,主要基于光伏裝機的高速成長 光伏發電裝機于2014-2016年經歷高速成長期。2014年,英國發布“光伏發電戰略”,重點扶持分布式(屋頂式)光伏系統。2016年4月,再生能源義務法案(RO)對所有光伏項目的補貼終止;2018年,英國終止支持屋頂太陽能項目計劃。 隨全社會光伏發電量占比大幅提升,英國的電化學儲能裝機于2016-2019年出現顯著增長。截至2020年底英國表前電化學儲能裝機規模近570MW,占歐洲儲能表前裝機規模的47%。英國儲能表前裝機平均配置時長近1小時,主要起提升并網靈活性(能量時移)與電網穩定性(輔助服務)的作用,經濟性考量相對較弱。2020年,能量時移和輔助服務儲能新增裝機分別為175MW和62MW,合計占同年新增裝機的80.6%。 2.3 國內:經濟性促使分布式光伏配套更高比例的儲能 經濟性驅動下,分布式儲能裝機空間可觀。2017年以前,集中式光伏IRR高于分布式光伏,主要基于補貼因素;2018年以后,分布式光伏IRR實現反超,裝機熱情高漲。基于德國光伏及儲能的發展歷史,分布式儲能裝機量主要基于工業企業的用電量和峰谷電價差,體現經濟性,最高可配比到光伏裝機的4-5倍,想象空間巨大。 早期分布式裝置90%以上的電量全部供給周邊高用電密集度的工業,后期隨著組件成本的持續下降,分布式光伏IRR進一步提升,則低用電密度的工商業,利用分布式+大儲能的模式也將體現經濟性。 政策催化推動行業發展。國家政策的支持對于行業的發展起重要作用,集中式光伏上網指導電價和分布式光伏度電補貼都在我國光伏產業發展初期起到極大的推進作用。2018年補貼退坡,裝機量也相應下降。 截至2020年,國內風光發電量占全社會總用電量的7.5%,對電網的沖擊并不大。根據我們的測算,風光電發電量占比將在2025年達到25-30%的臨界上,政策推動電網側和發電側配套儲能比例的提升。 國內用電側儲能經濟性已現。我們以10MW/40MWh儲能系統為例進行測算,在未考慮稅收優惠時,儲能IRR達8.60%,在考慮稅收優惠的情況下IRR已達10.46%。

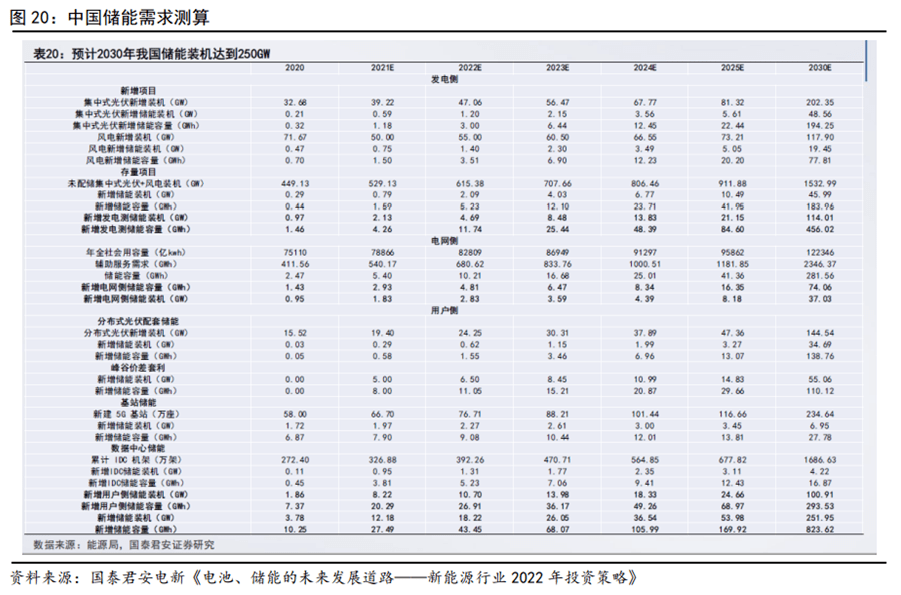

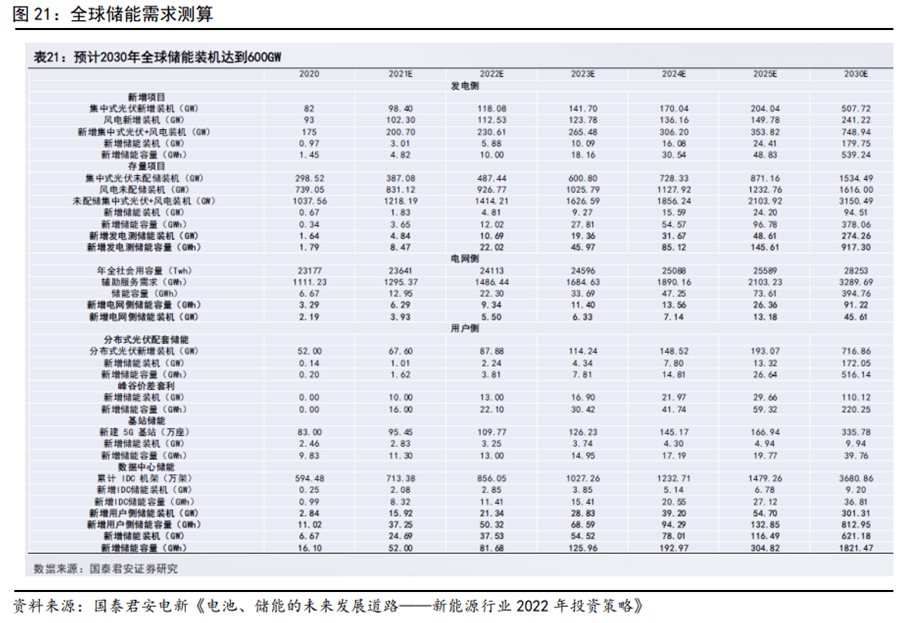

3. 國內儲能的空間:短期看政策波動、長期看經濟性 儲能政策缺乏統領性的、可量化計算的國家政策,多為各省市依據自身情況制定。 發電側:各地依據本地情況出臺配儲比例政策,常見要求配儲10%、2h。 電網側:各地依據本地情況出臺政策,通過調峰、調頻輔助服務的價格機制完善來促進儲能發展。 用電側:1)分布式光伏配儲:2022年起,部分地方分布式光伏也開始要求配儲,依照目前整縣推進的模式,其實類似集中式光伏的配儲要求。部分地方對分布式光伏配儲能項目提供額外補貼,但更多還是作為必須的配儲要求發布。2)峰谷價差套利:部分地方出臺配置儲能用戶的峰谷電價優惠,但主要還是通過加大峰谷價差,以此鼓勵工商業用戶配儲。暫未見針對戶用(家庭)的儲能優惠政策。3)5G基站:未明確配儲要求,部分地方對配儲基站的峰谷電價做出調整(2020年山東:降低低谷電價)。

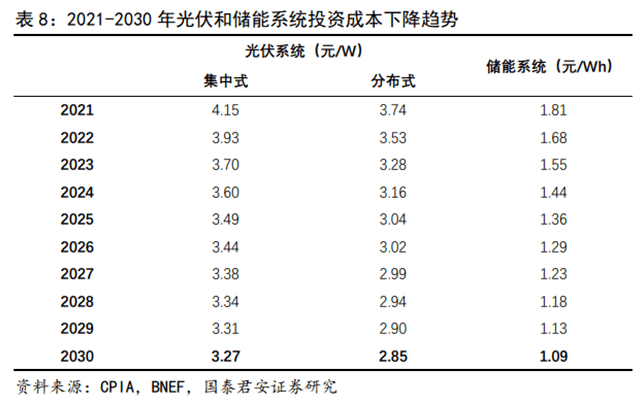

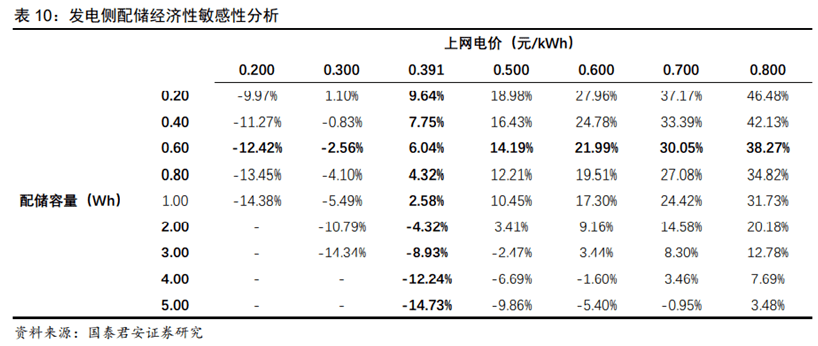

3.1 發電側:政策性配儲規模的核心是合理的IRR 目前,各地依據本地情況出臺配儲比例政策,常見要求配儲10%、2h(0.2wh)。長期來看,配儲規模的增長彈性取決于光伏和儲能裝置成本的持續下價,理論上是維持光儲一體化資產的合理IRR。我們按照2030年光伏和儲能的成本測算,配儲0.6wh的IRR可以達到6%。

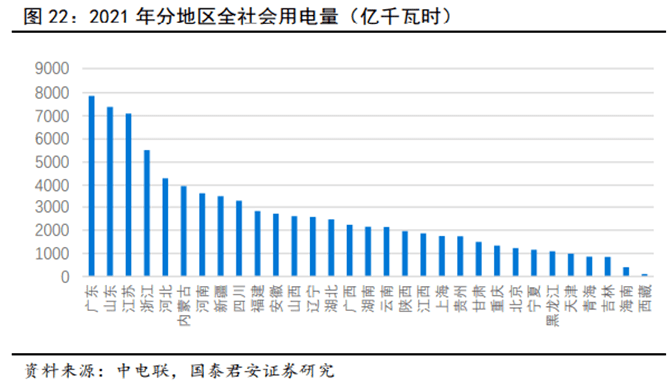

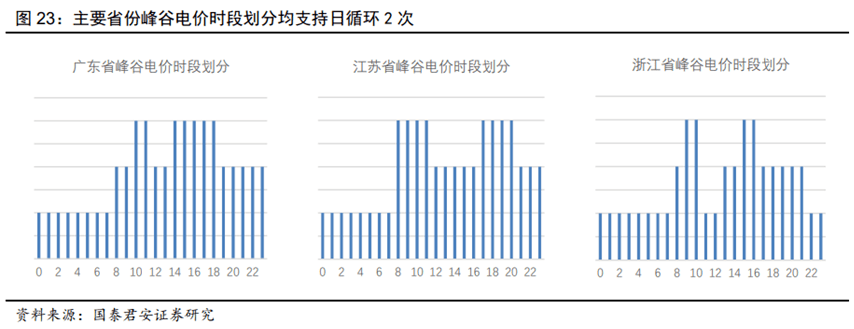

3.2 用戶側:峰谷電價差套利 國內用戶側的峰谷電價差套利,我們認為主要體現在小工業和商業。按照地區分布,主要是長三角和珠三角。儲能裝置的經濟性體現在兩峰兩谷(平),每天可以有效充放電兩次的區域,比如廣東、浙江、江蘇等。 我們可以以廣東、江蘇、浙江三省第二產業的30%和第三產業的合計用電量,作為峰谷電價差套利的儲能市場規模。

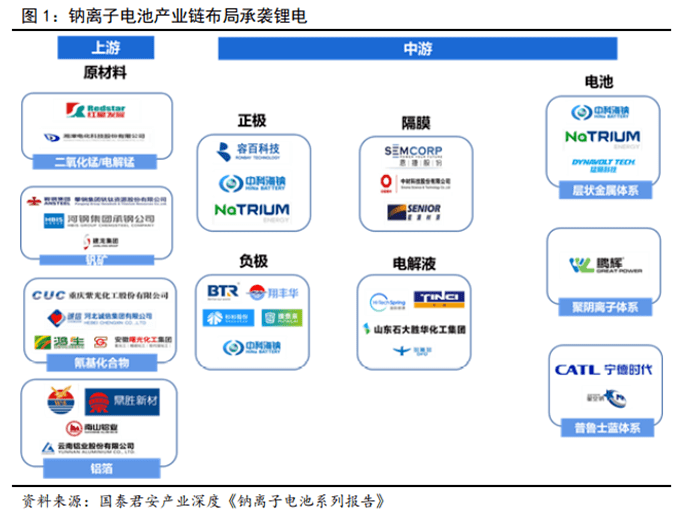

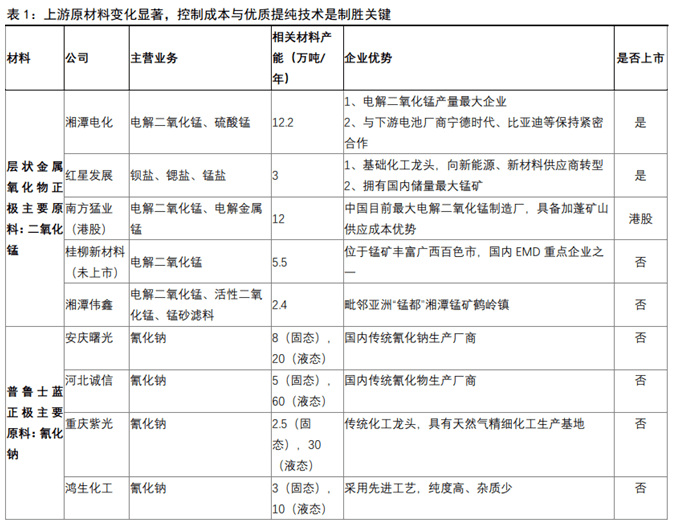

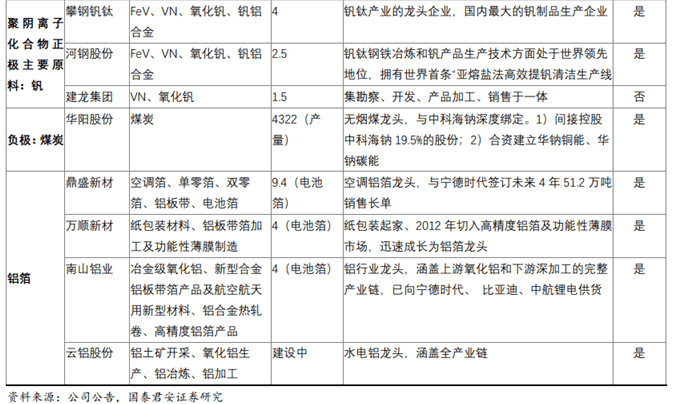

國內儲能的未來:市場化競爭、多技術路線并存。我們的結論:鈉鋰求異,氫釩求同,尋找上游材料的投資機會。 儲能的下游是電網、電站運營、戶用等,與車用鋰電(認證周期長、一致性要求高)進入壁壘高、集中度高不同,很難出現寡頭的格局,更多是以經濟性和成本優勢為核心的競爭格局,更像是光伏產業。 4. 鈉鋰求異:產業鏈重合度高,關注上游原材料 4.1 鋰電鈉電原理相同,鈉電產業化道路平坦 鈉離子電池工作原理與鋰離子電池“搖椅式”原理相同,利用鈉離子(Na+)在正負極材料之間的可逆脫嵌實現充放電。鈉離子電池主要由正極、負極、隔膜和電解液組成,和鋰離子電池的生產設備基本可實現兼容,降低了產業化難度。 鈉電產業鏈布局承襲鋰電,利于產業化快速導入。我國鈉離子電池產業鏈還處于初級階段,產業布局尚不成熟。鈉離子電池產業鏈結構與鋰電類似,包括上游資源企業、中游電池材料及電芯企業。

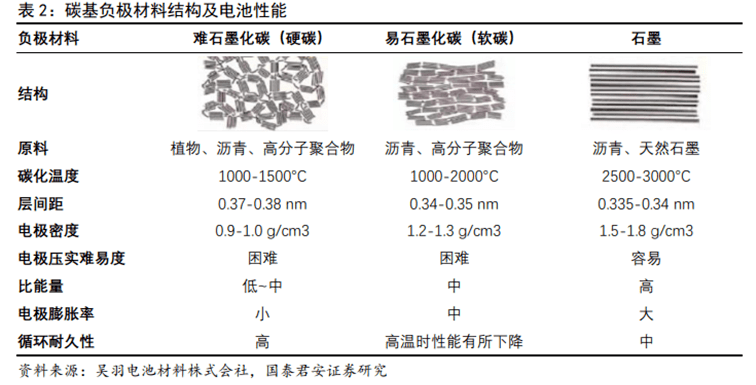

4.2 鈉鋰求異:以負極材料為例 硬碳占據負極主流,改善首周循環效率為商業化關鍵。硬碳材料由于高比容量(300 mAh/g左右)、低儲鈉電壓(平臺段電壓在0.1V左右)、長循環壽命、來源廣而被認為是鈉離子電池最具商業化潛力的負極材料。目前,商業化的鈉離子電池所使用的負極幾乎都是硬碳,硬碳比石墨更易合成。 在商業化應用過程中,硬碳面臨著首周庫倫效率較低的問題,其在酯基電解液中首周庫倫效率大多在50-80%左右。因此,需要通過改進前驅體、改善合成條件等方法減少其內部缺陷,制備出孔隙率低且缺陷少的硬碳。

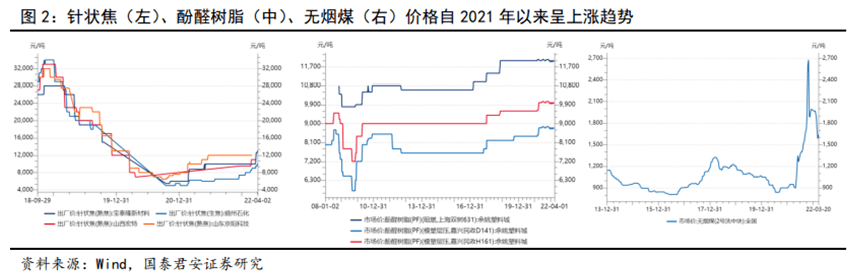

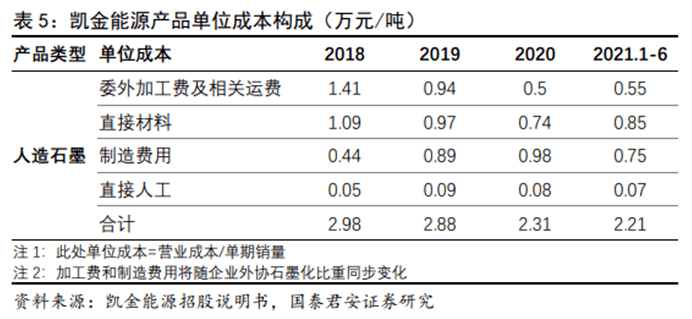

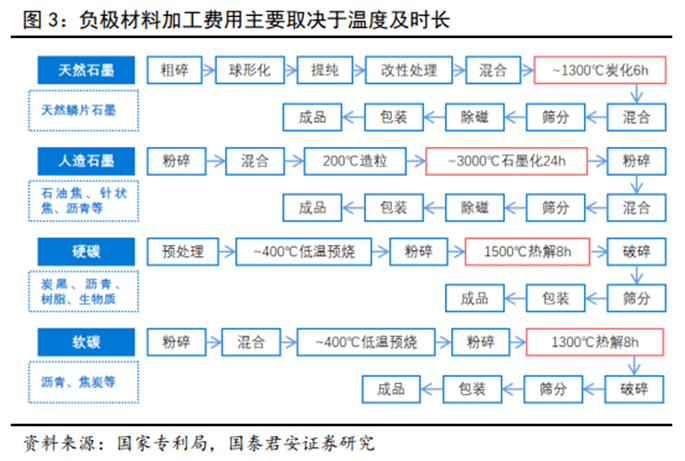

規模化后生產成本的決定因素:原料價格、殘碳率(單耗)、電費(溫度和時間)。綜合來看,我們認為硬碳成本應該低于人造石墨,軟碳成本使用無煙煤之后則更低。 原料價格:過去優質負極材料主要采用進口原料(主要指進口針狀焦),2019-2020年原料國產化替代加速,產品成本顯著下降。2021年以來,國內負極材料主要原料的價格呈現上漲趨勢。下游需求持續增長,供需博弈下原料價格的上漲已成定局,負極材料廠商成本承壓,而壓力能否傳導至下游電池廠商,取決企業基于技術壁壘和客戶資源所構筑的議價能力。

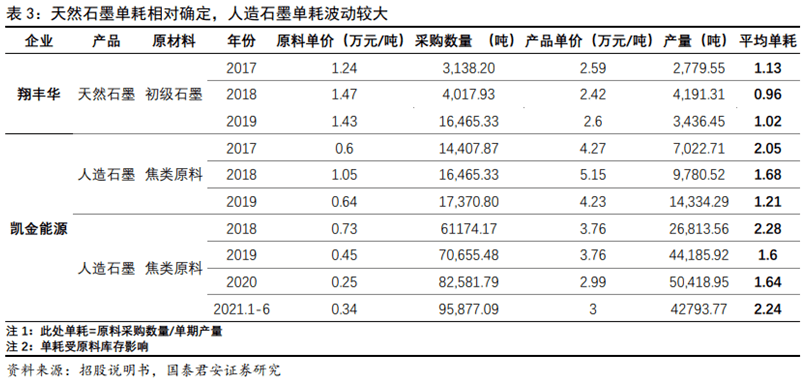

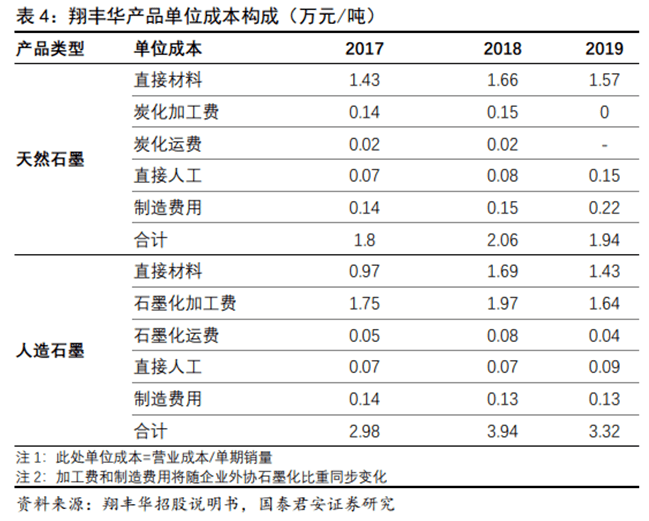

殘碳率(單耗):石墨負極材料中,天然石墨單耗相對確定,人造石墨單耗波動較大,依據負極材料廠商披露的數據計算,單耗在1.21-2.28區間內。單耗可能隨石油焦和針狀焦用量的占比差異而有所變化,除高端人造石墨主要采用針狀焦為主外,其余不同品質的負極材料原料用量的具體配比未知。硬碳/軟碳負極中,酚醛樹脂分子中含有大量的芳香環,殘碳率高于其它高分子聚合物,理論值在55~70%,產業化后可能低于50%,原料單耗2以上;生物質原料的殘碳率可能只有20%;無煙煤的殘碳率大概50-80%,但軟碳性能弱于硬碳。

加工費用:無論是軟碳還是硬碳,由于其溫度和時長要求遠遠低于人造石墨,成本結構可參考天然石墨,大規模產業化后制造費用(含電費能耗等)可能略高于天然石墨。

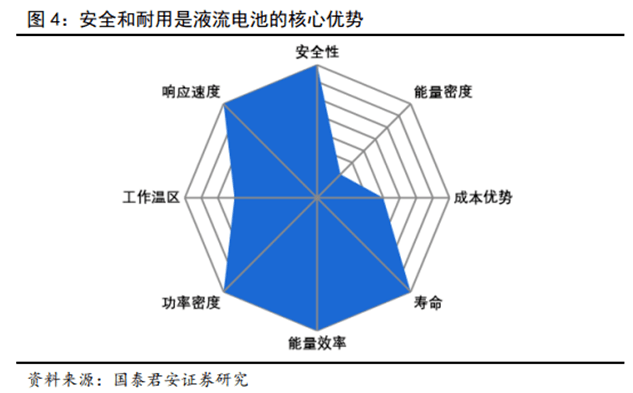

5. 釩氫求同:降本之路方向一致,關注共用組件 5.1 液流電池為儲能“量身打造” 液流電池具備兩大核心優勢:1)安全:從根本上避免爆燃,2)耐用:活性物質衰減緩慢,工作壽命長達15-20年,加之儲能系統一般是靜態設施,對重量、體積的要求不高,能量密度并非關鍵指標,使得其尤其適合作為大規模儲能系統。

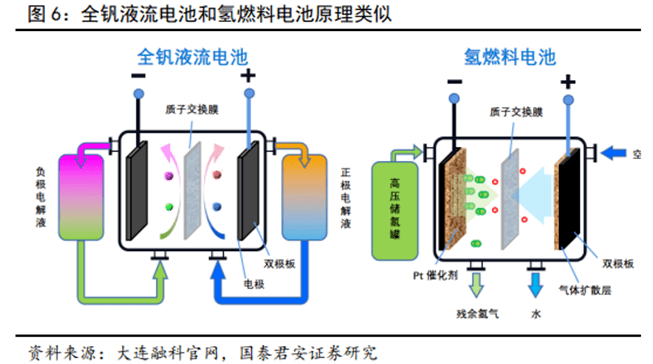

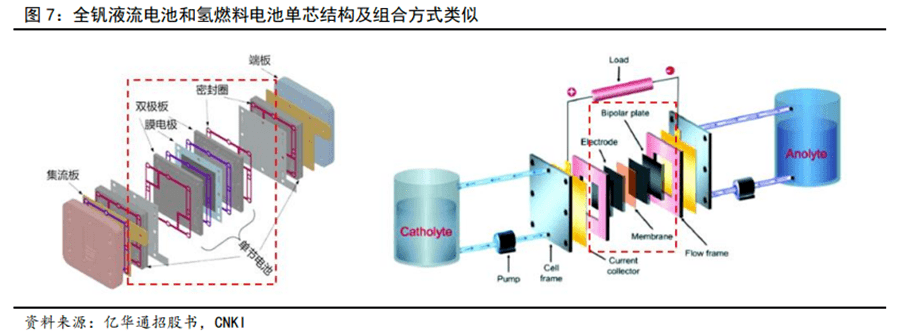

全釩液流電池技術已成熟、綜合性能好,是目前所有液流電池技術中最成熟、最可能實現大規模商業化的。其除液流電池的普遍優點外,還有三項優勢:1)環境友好:全封閉運行,幾乎零排放;2)殘值較高:電解液釩元素不發生損耗,殘值約70%;3)回收方便:電解液只含單一過渡金屬,容易提取。雖然釩電體積相對鋰電更大,但是戶用儲能釩電產品體積仍有一定競爭性,疊加其安全、高生命周期性價比兩大優勢,除大規模儲能系統外,小型化全釩液流電池同樣能與家用光伏配套使用。 5.2 釩氫同體系,模塊化結構中電堆為核心 全釩液流電池與氫燃料電池結構與原理類似,電堆是系統的核心部件,是發生電化學反應和產生電能的場所,電解液或氫氣儲存在外部儲罐中。

鑒于單個電池單元輸出功率較小,實踐中通常通過將多個單元以串聯方式層疊組合構成電堆來提高整體輸出功率。以氫燃料電池為例,電堆是由雙極板與膜電極交替疊合,各單體之間嵌入密封件,經前、后端板壓緊后用螺桿拴牢,構成的復合組件。

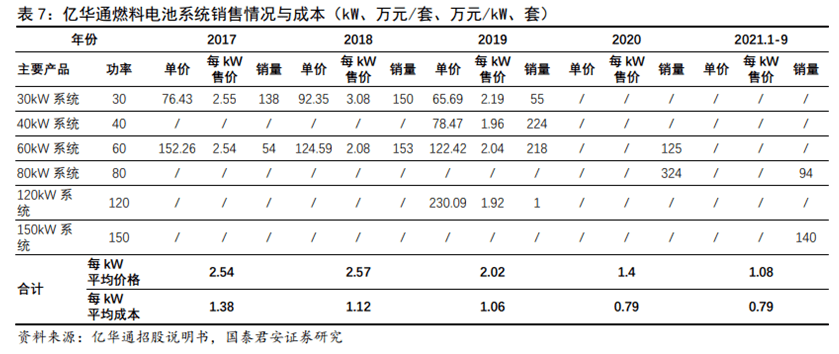

從成本構成看,電堆是電池系統的價值量核心,國內電堆在核心材料缺乏與關鍵技術方面存在短板。釩氫共用材料中,目前石墨雙極板基本實現國產化,質子交換膜、氣體擴散層仍主要依賴進口。 電堆的降本之路:據GGII統計,電堆近年的降價幅度約為每年30%。與此同時,氫燃料電池系統的平均降價幅度約為每年15%。2021年,批量采購的電堆價格已降至2000元/kW以下,這也使得燃料電池系統價格低于5000元/kW成為可能。

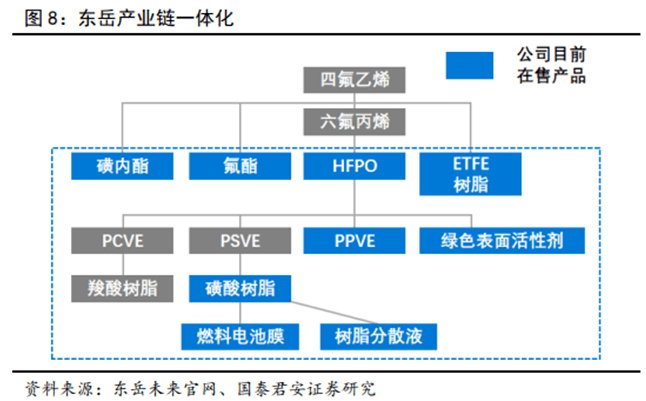

5.3 釩氫尚處產業化初期,共用組件更具高確定性未來 氣體擴散層(GDL):位于氣體流場層和催化層之間,主要由碳紙/碳布經疏水處理和微孔層涂覆形成。氣體擴散層的質量主要取決于碳紙基材,而基材的質量則取決于上游碳纖維。碳紙的制備中,體現技術難度的主要在打漿環節,該環節需要控制打漿度以確保碳纖維的切斷的長度適中,粘合劑、分散劑等溶液的材料選擇與配比均會影響碳紙的性能。競爭格局方面,龍頭包括日本Toray、德國SGL以及美國AvCarb等,其中Toray、SGL均布局碳纖維全產業鏈。 質子交換膜(PEM):目前主流技術是全氟磺酸質子交換膜。PEM逐漸趨于薄型化,由幾十微米降低到十幾微米,降低質子傳遞的歐姆極化,以達到更高的性能。競爭格局方面,美國的科慕和戈爾領先市場,后者產品系列最為豐富、產品實際應用案例最多,是車用燃料電池市場的主導者 。國內研制能力強、已有規模化生產能力的主要是東岳未來,其以完整的含氟精細化工產業鏈為特點。

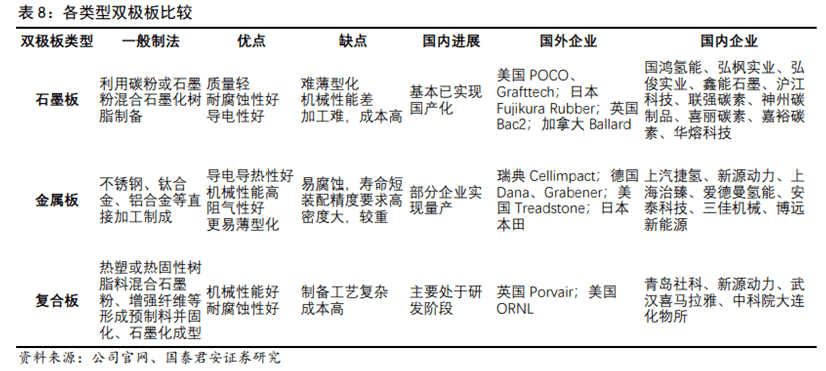

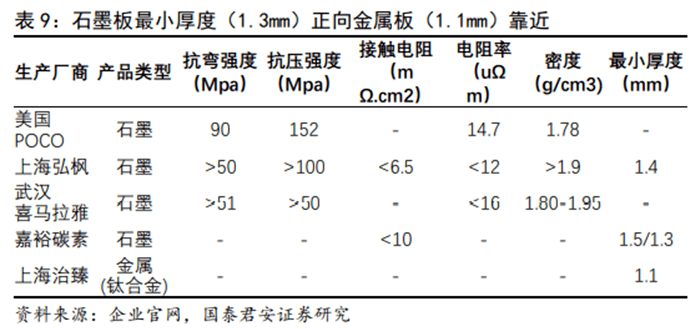

雙極板(BP):依材質可分為石墨雙極板、金屬雙極板和復合雙極板。氫燃料電池目前主要采用石墨板或金屬板,釩液流電池傾向復合板。國產化進程方面,石墨板基本已實現國產化,金屬板已有部分企業實現量產,復合板尚處研發階段。

5.4 釩氫求同:以雙極板為例 石墨板適應需求趨于薄型化,乘用車為金屬板帶來機遇。石墨板:由于其高耐腐蝕性、高耐久性,以及相對較低的技術壁壘,率先實現國產化,在對體積較不敏感而對耐久性敏感的特種車、商用車領域示范應用。然而,石墨雙極板的制作周期長、機械性能差、加工難度大、制作成本高等劣勢也不可忽視。市場已有越來越多的企業成功開發出超薄超精細石墨雙極板,提前突破了國家制定2025年前單組石墨雙極板厚度1.5mm的要求,功率密度開始接近豐田第一代金屬雙極板的水平。金屬板:抗腐蝕性差,壽命過短是其應用的阻礙,然而隨著涂層工藝的持續進步與突破,其有望實現和石墨板相同的使用壽命。豐田汽車公司率先在旗下Mirai燃料電池汽車上使用金屬雙極板和涂層,解決了腐蝕、成本和導電等一系列問題。憑借其機械性能優異、高體積功率密度、成本低廉且易批量生產等優勢,金屬雙極板將在乘用車規模化應用的進程中實現突破。

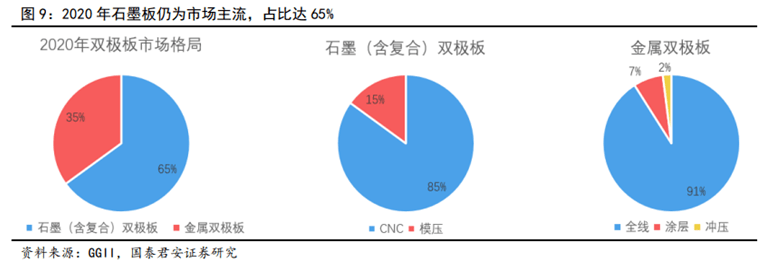

市場格局:仍以石墨板為主,金屬板或后來居上。氫燃料電池方面,2020年我國氫燃料電池雙極板市場規模達3.1億元,石墨板(包含碳塑復合板)和金屬板的市場占比分別為65%和35%,2021年石墨雙極板與金屬雙極板趨于平分秋色。GGII數據顯示,2021年H1金屬雙極板出貨量在雙極板總出貨量的占比已達45.0%(2020年同期為36.0%)。釩液流電池方面,基本不考慮金屬板,即使是涂層處理后的金屬板,在酸性液體環境中也難以長期穩定工作。石墨雙極板(機加工)不被看好,因為其機加工過程復雜且成本高。釩液流電池主要采用碳塑復合板,因為其熱塑或模壓工藝相對機加工簡單,但是混合高分子樹脂所帶來的電阻率增加仍是需要解決的問題。

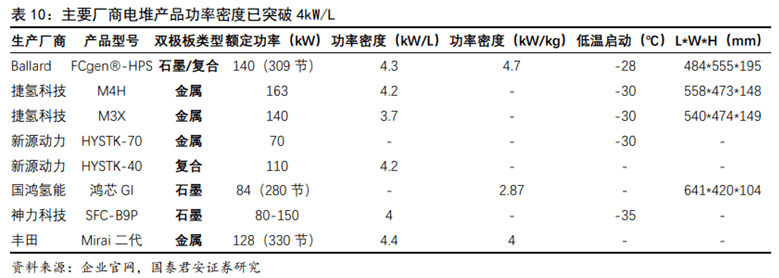

技術趨勢:細密化程度、流道深寬比更高,版型更小,能夠使單板能夠支撐的功率密度更高,每kW所需板數下降,從而降低電堆集成的難度以及成本。目前100kW電堆一般需要350-400節單芯,而Ballard已經實現140kW高功率電堆僅需309節,大幅減少雙極板數量,提升電堆功率密度。

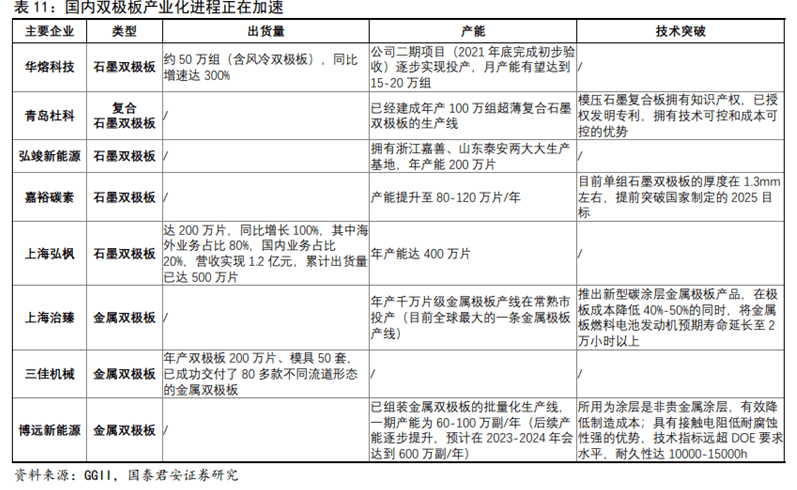

國內產業化進程正在加速:據GGII統計,2021年期間,國內主流雙極板企業出貨量增長顯著,金屬雙極板領域已出現單個企業單個客戶出貨達百萬片級別的現象;石墨板市場各家出貨也均有較大增長,表現明顯的是原萬片級出貨企業的出貨量級達到10萬片以上,頭部企業的出貨更是達到了50萬片/年以上。

6. 乘新能源之風、尋材料類平臺 國內目前具備全球競爭力的新能源賽道,可以類比1970-2000年電子產業在日本的地位。強大的政策扶持、技術推動的變革和成本下降,是一個全新的、技術驅動、在全球沒有競爭對手的行業,光伏和鋰電的崛起就是典型的案例,因為新能源市場的機會和增速被市場認可,資本投入下一代技術導致的變革也最為迅猛,比如電池環節的鋰電-鈉電-釩電,甚至氫能,比如光伏領域的PERC-TOPCon-HJT-鈣鈦礦。 對于新能源技術的快速迭代,我們認為,電池和光伏龍頭企業由于資金、人才、規模等因素具備天然的優勢,但依然沒辦法完全避免新技術帶來的新生力量。與此同時,上游優秀的材料龍頭,面對技術路線之爭帶來的下游集中度走向分散,將在整條產業鏈的話語權增強。以電池為例,負極材料龍頭企業一直以寧德時代(452.000, 5.23, 1.17%)為主要的客戶,未來很可能拓展給鈉電龍頭提供硬碳、給氫能和釩電龍頭提供石墨雙極板等等。 新能源領域單一技術路線的需求和應用空間,不應該是上游材料龍頭估值的天花板,我們看好在新能源高速成長和快速技術迭代的長周期里,出現具備中國特色的材料類平臺 (能源日參) |

儲能中國網版權及免責聲明:

1)儲能中國網轉載其他網站內容文字或圖片,出于傳遞更多行業信息而非盈利之目的,同時本網站并不代表贊成其觀點或證實其描述,內容僅供參考。版權歸原網站、作者所有,若有侵權,請聯系我們刪除。

2)凡注明“來源-儲能中國網” 的內容屬儲能中國網原創,轉載需授權,轉載應并注明“來源:儲能中國網”。

本網站部分內容均由編輯從互聯網收集整理,如果您發現不合適的內容,請聯系我們進行處理,謝謝合作!

版權所有:儲能中國網 備案信息:京ICP備2022014822號-1 投稿郵箱:cnnes2022@163.com

Copyright ©2010-2022 儲能中國網 www.3158cnm.cn